La primera vez que el doctor Alistair Finch vio una de las flores, creyó que el cansancio y la soledad jugaban con su mente. Había seguido el rumor de un valle oculto en los bosques septentrionales, un lugar donde la vegetación desafiaba toda lógica taxonómica. Lo que encontró, sin embargo, no era una curiosidad científica, sino una pesadilla enraizada. Bajo la luz cenicienta del atardecer, los pétalos de una magnolia gigante se abrieron, revelando no estambres, sino un rostro. Era una facción delicada, femenina, con los ojos cerrados en una paz que parecía eterna. Alistair, con el corazón galopándole en el pecho, atribuyó la visión a un juego de sombras.

Pero al día siguiente, bajo el sol implacable, no hubo lugar para el escepticismo. El jardín se extendía ante él en una terraza natural, un mosaico de verdes obscenos y colores que vibraban con una vitalidad casi audible. Y en cada tallo, en cada capullo, en cada enredadera que se aferraba a las piedras, había un rostro. Algunos eran apenas esbozos, como relieves en la corteza de un sauce llorón cuyas hojas susurraban con labios de savia. Otros eran horriblemente definidos: un girasol cuyo disco central era el rostro angustiado de un hombre de mediana edad, sus pétalos como una corona de llamas doradas y estáticas; una hiedra que trepaba por un arco, cada hoja un pequeño semblante infantil, inmóvil y pálido.

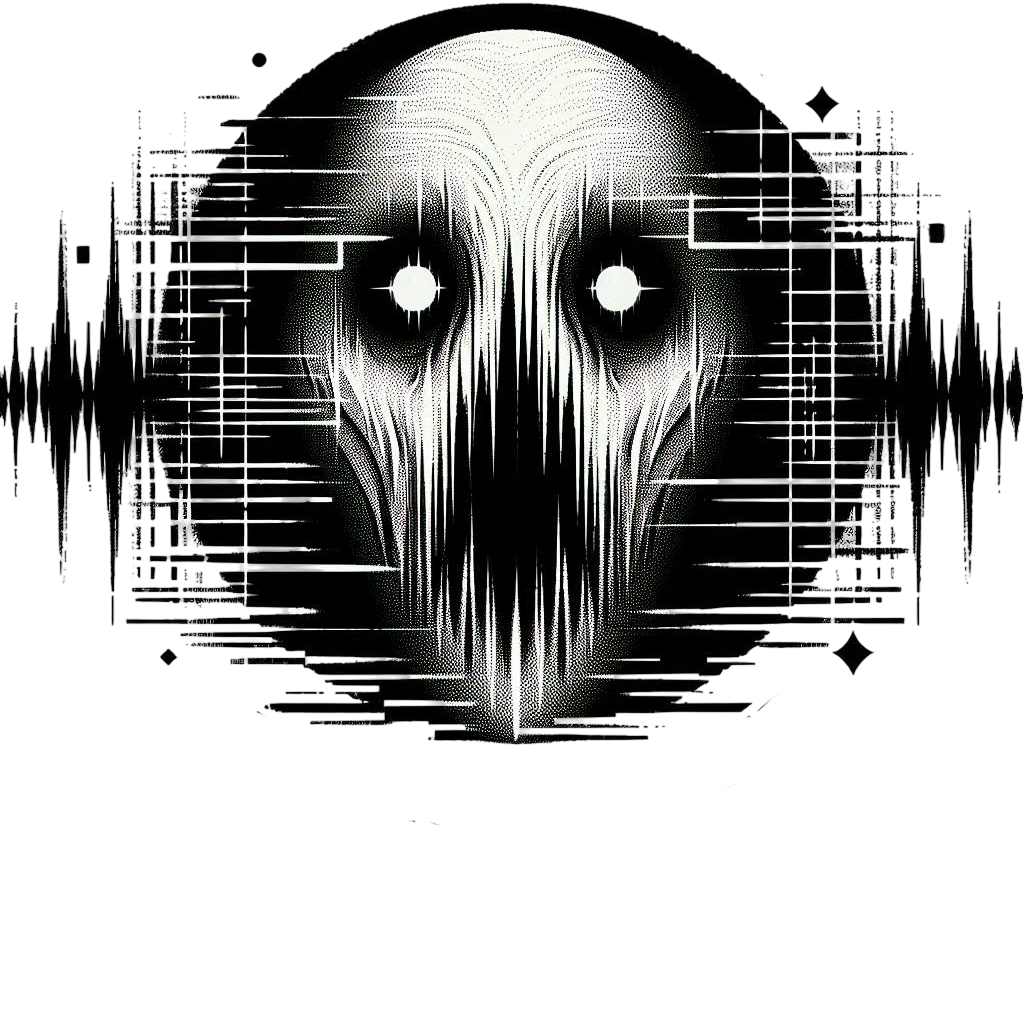

Y entonces, los ojos comenzaron a abrirse. No todos a la vez, sino en una lenta y escalofriante ola de conciencia que barrió el jardín. Primero fue la magnolia. Sus párpados se entreabrieron, mostrando unos ojos del color de la amatista, llenos de un terror antiguo y silencioso. Su boca, un fino trazo de pétalos más oscuros, se separó. No salió sonido, pero Alistair sintió la súplica como un escalofrío en la médula. Era una sensación, no una palabra: *Ayuda*.

Pronto, el jardín entero susurraba en silencio. Las bocas se abrían en mudos gritos, los ojos derramaban un néctar espeso y brillante que olía a lágrimas saladas. Alistair, el hombre de ciencia, el descreído, cayó de rodillas ante un rosal cuyas flores eran cabezas diminutas, todas iguales: un mismo hombre, repetido en cada rosa, con la boca distorsionada en un rictus de agonía. La imploración era unánime, abrumadora. *Sácanos de aquí. Destrúyelo. Quémalo todo*.

La compasión y el horror le dieron un propósito febril. Durante días, Alistair trazó planes. No podía prender fuego al valle; el riesgo de un incendio forestal era enorme. Optó por el veneno. Conocía los herbicidas más potentes, los ácidos que devoraban la vida vegetal. Regresó a su laboratorio en la ciudad y preparó un compuesto letal, una mezcla que no dejaría rastro de aquella abominación.

Volvió al jardín con una mochila cargada de frascos y una máscara antigás. Los rostros lo reconocieron. Esta vez, en sus miradas fijas, creyó ver un atisbo de esperanza. El susurro silencioso se tornó más urgente, más apremiante. Con manos temblorosas, Alistair comenzó su obra. Roció el líquido ámbar sobre las raíces de la magnolia. El efecto fue inmediato y grotesco. La savia brotó de la corteza como sangre, y el rostro de la mujer se contrajo en una mueca de dolor indescriptible. Un sonido, por fin un sonido audible, surgió del jardín: un gemido bajo, como el crujir de mil ramas al unísono.

Avanzó, empapando tallos, vertiendo el veneno en la tierra negra y esponjosa que olía a perfume y a podredumbre. Los rostros se marchitaban, se desdibujaban, sus facciones derritiéndose como cera bajo la acción corrosiva del químico. El gemido se convirtió en un estruendo sordo, en un quejido de la tierra misma. Alistair, cegado por una mezcla de pánico y determinación, no se detuvo hasta que la última botella estuvo vacía. Jadeante, observó el jardín moribundo. Las flores se encogían, los rostros se fundían en una masa informe, y un silencio profundo, más aterrador que los susurros, cayó sobre el valle.

Exhausto, pero sintiendo el peso de una tarea monstruosa finalmente completada, Alistair se apoyó contra el tronco del viejo sauce llorón, cuyas hojas con labios ya se habían cerrado para siempre. Fue entonces cuando notó la suavidad inusual de la corteza. No era madera lo que tocaba, era una textura familiar, casi humana. Antes de que pudiera reaccionar, unas raíces surgieron del suelo con velocidad de serpiente, enlazando sus tobillos. Las ramas del sauce, flexibles y súbitamente vivas, se envolvieron alrededor de su torso, sus brazos, su cuello. Trató de gritar, pero una enredadera se deslizó sobre su boca, silenciándolo.

Lo arrastraron hacia el centro del jardín, hacia la tierra ahora empapada de su propio veneno. Sintió un frío penetrante, y luego una presión inmensa, como si la montaña entera pesara sobre su pecho. La oscuridad lo engulfió. No fue un desmayo, sino una transformación. Su conciencia, aterrada, se comprimía, se alteraba, se fundía con algo antiguo y hambriento.

Cuando la luz volvió, era una luz filtrada, verde y extraña. Veía el mundo desde un punto fijo, inmóvil. Sentía el sol en sus… ¿pétalos? El viento acariciando sus… ¿hojas? Con un esfuerzo titánico, intentó mover un brazo que ya no existía. En su campo de visión, limitado y estático, vio surgir, lenta e inexorablemente, un nuevo brote del suelo envenenado. Un tallo verde y grueso que se elevó, se dividió, y dio lugar a un capullo grande y cerrado, del color de la piel humana.

El capullo se abrió al mediodía. En su interior, brillando con la savia fresca de una vida nueva y eterna, estaba su propio rostro. Sus ojos, ahora del color de la esmeralda líquida, miraban hacia el sendero por donde él había llegado, con una expresión que ya no era de terror, sino de una paciencia infinita y desesperada. A su alrededor, el jardín comenzaba a reverdecer. Los rostros que había intentado destruir renacían, uno a uno, en su forma original, y entre ellos, nuevos brotes asomaban: los rasgos de otros que, como él, habían llegado antes con herramientas de fuego y hachas, con venenos y determinación. El jardín no se alimentaba de almas cualquiera. Crece, inmortal, con las almas de los que alguna vez intentaron destruirlo. Y ahora, desde su prisión de clorofila y savia, Alistair Finch espera, implorando en silencio, a que llegue el próximo botánico.