El primer síntoma fue el sudor en los cristales. No era vapor, no era condensación. Era algo más espeso, aceitoso, que resbalaba por los ventanales de la ciudad con un ritmo perezoso y ominoso. Lucas lo observó desde su apartamento, apoyado en la fría superficie de la ventana, mientras el reloj digital de la cocina marcaba las 9:47. La cifra pareció titubear, el siete gotear hacia abajo como cera de una vela, convirtiéndose en un ocho informe antes de solidificarse de nuevo. Un error de la corriente, pensó, frotándose los ojos. Pero los ojos no mentían cuando, al mirar la calle, vio a un transeúnte detenerse en seco, llevarse las manos a la cabeza y gritar en silencio mientras la sombra a sus pies se alargaba y contraía como un fuelle, independiente del sol inmóvil en el cielo.

Pronto, la ciudad entera entendió que el tiempo estaba enfermo. Las horas se derretían. No era una metáfora. Uno podía estar en una reunión a las dos de la tarde y, de repente, sentir una calidez húmeda en la nuca, ver cómo los números del reloj de pared se fundían unos en otros, y descubrir con pánico que en la ventana la luz era la del anochecer, o la del amanecer, o una mezcla enfermiza de ambas. Los intervalos se volvieron gelatinosos, impredecibles. Una hora podía durar diez minutos o una eternidad pegajosa. La gente perdía secuencias enteras de su día, encontrándose en lugares sin memoria de haber llegado, con hambre a deshoras o con sueño bajo un sol cenital. La desorientación fue la primera epidemia, la locura la segunda.

Lucas se aferró a un ritual: anotar todo en un cuaderno de tapa dura, marcar cada hora *percibida*, cada evento. Pero las páginas se volvieron un sinsentido. Anotaba “11:15 – llama a madre” y justo debajo, la tinta de su propia escritura parecía chorrear, mezclando las palabras con una anotación posterior: “19:30 – huele a quemado”. Él no recordaba haber escrito eso. Nadie sabía la hora real. Los relojes de péndulo goteaban engranajes como caramelos al sol. Los relojes de pulsera mostraban caras blandas, con manecillas caídas. El día y la noche se mezclaban en un crepúsculo perpetuo y sudoroso.

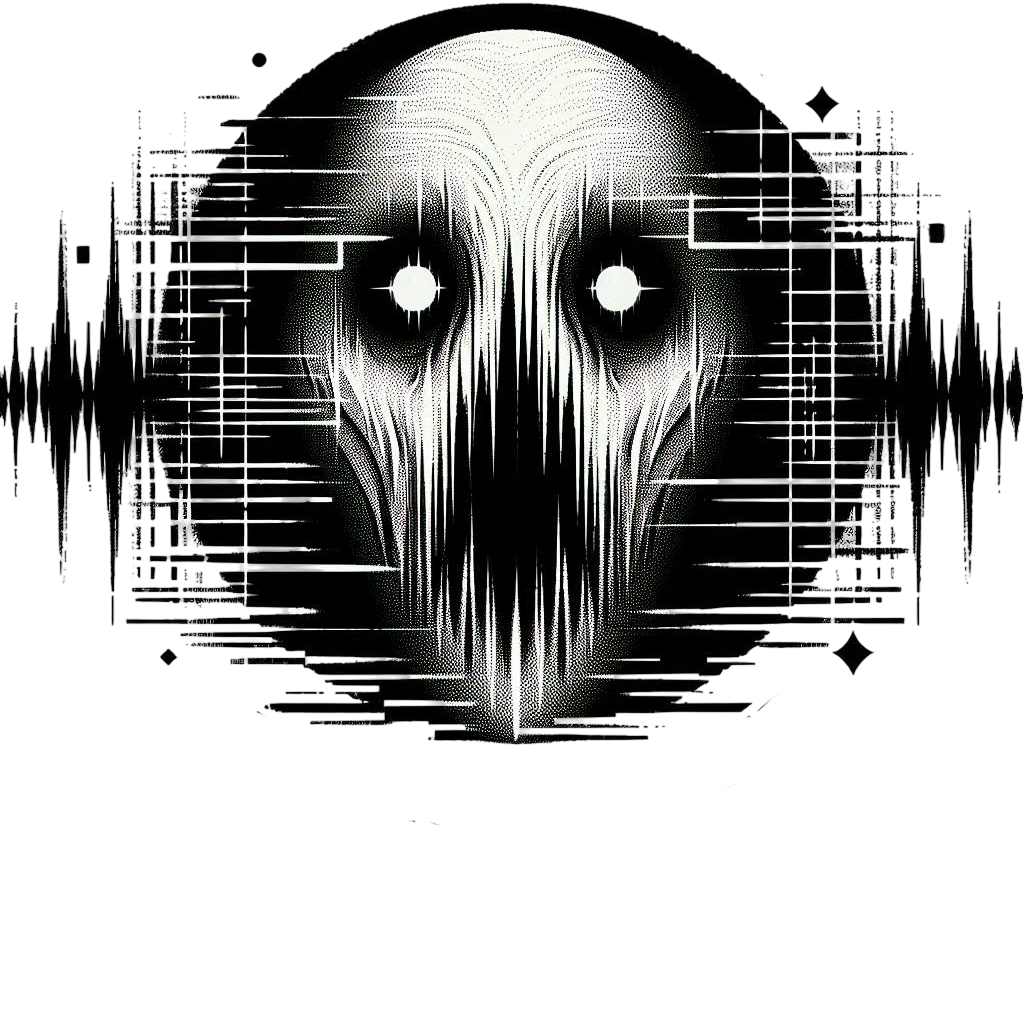

El sonido de la ciudad cambió. Los gritos agudos de terror se alargaban, se volvían graves y roncos, antes de cortarse de golpe. Las sirenas deambulaban en círculos, sus sonidos derretidos goteando por las calles como alquitrán acústico. Lucas vio a un hombre en el parque envejecer décadas en el lapso de un parpadeo, y a una niña correr eternamente sin alejarse de su madre, cuyos brazos se extendían en un gesto que nunca culminaba. El espacio también traicionaba, comprimiéndose y estirándose con el tiempo licuado.

Él encontró un refugio relativo en la biblioteca municipal, un lugar de piedra que parecía resistir mejor la fusión. Allí, entre libros cuyos textos a veces se escurrían de las páginas, conoció a Elsa, una mujer demacrada que también buscaba sentido. Juntos, en la penumbra de una sala de lectura, elaboraron una teoría: el fenómeno era cíclico, como un latido. Había un punto de mayor estabilidad, una “hora núcleo”, justo antes del amanecer. Si podían alcanzarla, quizás entenderían cómo escapar, o al menos sobrevivir.

La ciudad se desintegraba. Los edificios más nuevos se habían vuelto blanda arquitectura, sus líneas rectas cediendo como helado. La gente era peor. Lucas y Elsa esquivaban a los “fundidos”, aquellos cuya percepción se había quebrado tanto que sus cuerpos parecían imitar el tiempo: extremidades alargadas en grotesca lentitud, rostros acelerados en espasmos de pánico congelado. El aire olía a memoria recalentada y a olvido.

Tras una sucesión caótica de momentos que podrían haber sido horas o días, llegaron a la antigua torre del reloj, en el centro de la plaza mayor. Era el epicentro, lo sentían. Subieron por escaleras que a veces tenían un peldaño de más, a veces de menos. En la cámara del mecanismo, los engranajes gigantes y pesados goteaban metal líquido y tictacs espesos. Y allí, en el centro, bajo la luz distorsionada que entraba por las esferas del reloj, estaba la fuente de la hora núcleo: un único reloj de arena, intacto, cuyos granos caían con una regularidad hipnótica y tranquilizadora.

Elsa corrió hacia él con un grito de alivio. “¡Es estable! ¡Podemos usarlo como ancla!” Pero cuando sus dedos tocaron la madera de la base, su expresión de alivio se congeló, luego se derritió en confusión y terror. Lucas se acercó. “¿Qué pasa?”

Ella lo miró, y sus ojos ya no eran los de una compañera de supervivencia. Eran los ojos de un extraño absoluto, llenos de un miedo primitivo. “Tú… tú no deberías estar aquí”, susurró. “Tú no eres real. Eres uno de los ecos. Los ecos se multiplican en la hora núcleo”.

Lucas retrocedió, sintiendo el suelo ceder bajo sus pies. “¿De qué hablas? ¡Somos los únicos cuerdos que quedan!”

Elsa señaló el reloj de arena, pero no a la arena que caía. Señaló el marco de madera, donde, al acercarse, Lucas vio que no era madera, sino una superficie lisa y color carne, con venas tenues. Y más allá, a través de la esfera del reloj, la ciudad no era una ciudad. Eran contornos borrosos, sombras de muebles gigantes, y una luz cegadora que venía no del sol, sino de un techo blanco e infinito.

Elsa—que no era Elsa—gritó, y su grito no se derritió. Fue un sonido claro, agudo, de pura histeria humana. “¡Siempre estás aquí! ¡Siempre en mi cabeza! ¡Deja de mirarme! ¡Deja de hablar! ¡Las horas se derriten porque yo no puedo recordar, porque no puedo pensar!”

Y entonces, Lucas lo sintió. La torre no era una torre. Era un hueso. El mecanismo del reloj era un pensamiento repetitivo y obsesivo. Los gritos de la ciudad eran susurros en un pasillo largo y blanco. El sudor en los cristales era el sudor en una frente febril.

Las horas no se derretían. Él, Lucas, con sus recuerdos de apartamento, de trabajo, de una vida entera, era solo un personaje persistente, un huésped no invitado en una mente que se deshacía. Un fragmento de personalidad atrapado en la conciencia de alguien que yacía en una cama, mirando un techo blanco, mientras su razón se disolvía en una sopa de momentos inconexos y terrores sin nombre. La ciudad derretida era una última y desesperada construcción para darle sentido a la caída. Y él, el protagonista de esta pesadilla, era solo el eco de un nombre que el hombre en la cama ya ni siquiera podía recordar. La última ilusión antes del silencio definitivo.